『天国のキャディ』

ジョン・フェインスタイン著、小川敏子訳

ALSという病をご存知だろうか?日本名は筋萎縮性側索硬化症。治療薬がないため、罹れば確実に死に至る恐怖の病である。脳及び脊髄への神経に障害が起きて筋肉が痩せ落ち、満足に話せなくなり、やがて体を動かすことができなくなり、最後は呼吸不全に陥って死に至る。余命はほぼ1年、長くて3年といわれ、脳に異常がでないため、自分の体がじわじわと衰えていくのをなすすべもなく見ているだけという怖ろしい病だ。

日本では1万人の患者がおり、アメリカでは3万人。私はこの病を知らなかったが、アメリカ人にとっては大リーグの伝説的なスターであるルー・ゲーリックが患ったことからルー・ゲーリック病ともいわれ、多くの人に認識されている。

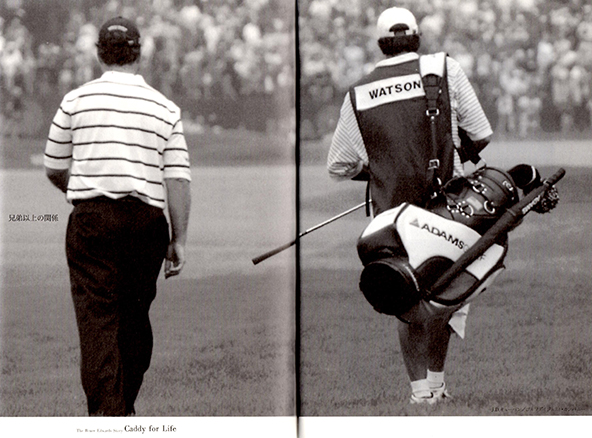

このすぐに命を落とす不治の病に、トム・ワトソンの専属キャディが突然罹った。ワトソンのプレーを支え続けて30年以上、選手とキャディの関係を超えた親友、いやそれ以上の兄弟ともいえるブルース・エドワーズ、その人がALSに罹ったのだ。2002年、48歳になる直前だった。

エドワーズは歯科医の長男として生まれ、医師か弁護士を望まれながら、13歳のときにアルバイトで行ったPGAツアーでのキャディ体験が忘れられず、高校卒業と同時にプロキャディになった人物である。

「ロープの内側に足を踏み入れた途端、そこにプロゴルフの世界があった。緊張感漂う真剣勝負の世界が僕を虜にした。プロの一挙手一投足を間近で見られ、サポートできる。彼らと同じ空気が吸えるんだ。最高の仕事に思えた」

エドワーズはそう言うが、大学に行ける頭脳は持ち合わせていた。子供の頃から落ちつかない問題児だったため、学校生活は決して上手くは行かなかった。今で言うADHD(注意欠陥多動障害)であったと両親は言う。よってツアーキャディの旅から旅の移動生活は彼の性に合っていたのだろう。ハイスクールの卒業アルバムにもPGAツアーのキャディになることが幸せだと綴っている。大学への進学はとうに彼の頭から離れ去っていたのだ。

「大学で学びたいこともなかったし、上手くやっていけるとも思わなかった。PGAのツアーキャディは凄く魅力的だった」

大学へは進学せずにプロキャディの道を選んだエドワーズ。当時のキャディの稼ぎは1日15ドル+賞金額の3%。今よりも遙かに賞金が少ないから、暮らしていくのに十分な収入を得ることは難しかった。ところがエドワーズはプロキャディになって数試合後に運命を決する出会いが訪れた。トム・ワトソンとの出会いである。

ちょっとしたミスからその週に担ぐバッグを失っていたエドワーズの前に若きワトソンが現れた。1971年、スタンフォード大学を卒業してプロゴルファーになったワトソンはまだ実力不足の駆け出しゴルファーだった。しかし、ツアー2年目となる73年初頭のハワイアンオープンで長いパットを何度も決めたことをエドワーズは見逃してはいなかった。その年の暑い夏、目の前に現れたワトソンにはキャディがいないようだった。

友人にせかされてエドワーズはおずおずとワトソンの前に出た。

「よかったら僕をキャディに使ってくれませんか?」

ワトソンは長髪にジーンズのエドワーズの中に礼儀正しさと育ちの良さを見て取った。

「まずは1週間、試してみよう」

エドワーズはワトソンの気さくな人柄と練習熱心さに惹かれた。

「この人は本気で上手くなろうとしている」

ワトソンはエドワーズの頭の回転の速さとウィットに飛んだ会話、そして何よりもキャディとしての仕事がずば抜けてできることを知った。

「僕が必要だったのはまず速く歩けること。重いキャディバッグを担ぎながら、息を切らさずに速く歩けるか。そしてピンまでの距離やグリーンの傾斜、ハザードの状況、風向きなどを即座に正確に答えられるか。それらのすべてがブルースは最高レベルでできた」

ワトソンはスイングも歩くテンポも速かった。それが彼のリズムであり、ナイスショットを生み出す鍵。キャディがもたもたしていたらそのリズムが崩れる。当然、ミスが出るということになる。さらにキャディとしての仕事が優れていれば正確なショットが最高の結果となる。

「この頃のキャディのほとんどはバッグを運ぶだけの担ぎ屋だった。しかし、ブルースは違った。私が求める以上の情報を提供してくれた」

ワトソンとブルースがタッグを組んだ初試合の成績は6位と上出来だった。ワトソンはエドワーズを気に入り、自分の愛車の鍵を渡した。

「火曜日の午前9時にモントリオールで会おう」

次の試合でもキャディを頼むということである。強くなると信じられるプレーヤーから信頼を勝ち得た。エドワーズはそれが何よりも嬉しかった。

会場までの1900kmをエドワーズはハイスクールでも仲の良かったキャディ仲間であるビル・リーヒーと交代で、昼夜ぶっ通しでクルマを走り続けた。40時間後、月曜の夕暮れ時にカナディアンオープンの会場に到着した。

「ブルースは私が猛暑の中を何時間練習しようと不平ひとつ言わない。日が暮れるまで練習して腹ぺこになっていたとしても何ひとつこぼさない。モントリオールでクルマを移動させても、眉ひとつ動かさない。一言、『間に合わせます』と言ったんだ」

このことはブルースがワトソンに感じたことでも同じだ。

「トムはミスショットしてもひどいスコアになっても言い訳は決して言わない。どんなに暑くても寒くても雨でも風でも文句の一言もない。逆境になるときほど彼は強くなる。挑戦意欲が湧いて凄い集中力を発揮するんだ」

二人の息はぴったりと合った。運命の出会いはすぐに確固たる絆となった。

コンビの息が合いワトソンはスターとなる

エドワーズとワトソンは5歳半違い。ワトソンが歳上である。つまり、二人の出会いはエドワーズ18歳、ワトソン24歳のときだった。若い二人は成功と失敗を繰り返しながら成長していった。ワトソンは猛練習によって徐々に力をつけていき、73年ブルースと組んでシード選手となり、74年は全米オープンで最終日スタート時点での首位から優勝を逃すものの、存在感をアピールした。負けた本人は失意のどん底だったが、伝説の名手、バイロン・ネルソンから声をかけられて勝ち方を教わり、2週間後にPGA初優勝を遂げる。それ以来、ワトソンはネルソンを師と仰ぎ、何かと相談するようになるのだ。

この74年は賞金ランク10位と躍進するが、初優勝時は帯同キャディを使えず、二人のコンビでの初優勝は翌75年のバイロン・ネルソン・クラシック。最終ホールでウィニングパットを決めたワトソンは左手にパターを持ち空いた右手で、エドワーズは左手にピンフラッグを持ち空いた右手で、がっちりと握手した。二人とも素晴らしい笑顔を見せて喜びを分かち合っている。さらに絆が深まった瞬間だった。

75年のワトソンは全英オープンに初挑戦し、最終日を終えて首位タイ。翌日18ホールの大激戦を制してメジャー初優勝を成し遂げた。エドワーズはパスポートがなく渡英できず、スコットランドのベテランキャディ、ゲーリー・プレーヤーに全英オープンタイトルを獲得させたアルフィー・ファイルズをキャディに抜擢してのビッグタイトルだった。76年の全英オープンはエドワーズをキャディにして戦ったが予選落ち。それ以来、この大会はファイルズがキャディをすることになった。

77年はワトソンを一躍スターにしたキーシーズンとなった。なぜなら春から勝ち星を重ねてオーガスタに乗り込み、ニクラウスとの一騎打ちを制してワトソンがマスターズに勝利したからだ。このときもエドワーズはキャディができなかった。83年までマスターズはハウスキャディの使用を義務づけていたためだ。

そしてこの77年は7月の全英オープンでもワトソンはニクラウスとの熾烈な争いを制して優勝を成し遂げてしまう。舞台はターンベリー。最終日の16番まで二人は同スコア、17番でワトソンがバーディを奪って1打リード。最終の18番でニクラウスはバーディを獲らんとドライバーを一閃、それが右の深いラフに入る。このラフからニクラウスは草を根こそぎ取りながら快打を放ちグリーンオン。この間、ワトソンは「ニクラウスは必ず乗せてくる」と自分に言い聞かせ、ピン60cmのスーパーショットを放つ。誰もがニクラウス万事休すと思うが、何と10mのバーディパットをねじ込むのだ。大歓声の中、ワトソンはまたもや「ニクラウスは入れてくる」と呪文のように唱え、60cmを難なく沈めてメジャー3勝目を手にする。この優勝により、ワトソンは「新帝王」と呼ばれるようになるのだが、エドワーズはここでもワトソンの相棒を務めることができなかった。

この77年から80年まで、ワトソンは4年連続PGAツアーの賞金王となる。80年は全英オープン3勝目を挙げる。81年はマスターズ2勝目、こうしてワトソン超特急は82年を迎える。この年の全米オープンはワトソンが学生時代に早朝ゴルフを何度も行ったペブルビーチで開催された。ワトソンがプロになったときから勝ちたかったのは全米オープンである。

キャディはエドワーズ。満を持して望んだがワトソンはショットが決まらない。予選2日を終えて首位と⒋打差の9位タイ。しかしラウンド後の練習で自分のスイングのおかしな所に気付いて矯正。開眼したときに言う一言、「これだ」が出て、エドワーズと大笑い。

3日目は会心のショットでバーディを連発、68で回って首位に並ぶ。最終日は「ベストを尽くす」と宣言、会心のゴルフを展開するも、42歳のニクラウスが5連続バーディを奪うなど、ワトソンの刺客となって追いかけてくる。ワトソンは終盤の16番で痛恨のボギーを叩いてしまい、とうとうニクラウスに並ばれる。続く17番は海に向かって打つ美しくが至難のパー3。ここでワトソンはグリーン手前のバンカーだけは避けたいと大きめのクラブで打ち、飛びすぎてグリーン奥のラフに入れてしまう。くるぶしまで隠れる深いラフ。しかもピンはエッジから非常に近い。連続ボギーなら逆転される。

しかしワトソンもエドワーズもボギーなど打つ気はさらさらない。エドワーズはいち早くライを見に行ってボールが僅かに見えることから、「このボールは死んではいない。トムなら寄せられる」と希望を持ち「頼む」と声をかける。ワトソンは「練習ラウンドで何度もやったライ。入れてやる」と宣言。果たして打球はふわりと上がって転がりピンに当たってガシャン!パターヘッドを空に向け、グリーンを駆け回るワトソン。

「ほら、言っただろう!入れるって」とワトソンはエドワーズに叫んだ。アドレナリンが爆発し、ワトソンは最終18番でも強気のパットをねじ込んでバーディ。2打差でニクラウスを振り切った。とうとうワトソンとエドワーズのコンビがメジャータイトル、それももっとも獲りたかった全米オープンを制したのだ。試合後にニクラウスは言った。「あのチップインは1000回打って1回入ればいい」と唸った。

ワトソンは続く全英オープンも制し、この大会4勝目を挙げる。さらに83年も全英オープンを制してこの大会5勝目。84年は惜しくもマスターズを2位、全英オープンも優勝争いするなど、メジャータイトルこそ獲れなかったがツアーでは3勝を挙げて5回目の賞金王に輝いたのだ。

ワトソンがスランプ、エドワーズはノーマンのキャディに

新帝王の座は揺るぎないように思えた84年。しかしこの年を最後に、ワトソンは徐々にスランプに陥っていく。85年も86年も未勝利に終わり、賞金ランクは20位にまで落下してしまう。

「スイングの感覚がわからなくなった。ゴルフをしても楽しくないんだ」

ワトソンの気持ちは家庭を大事にしたいという父としての思いに傾いていく。

とうとう不振のまま86年が終わって、ワトソンはエドワーズに言った。

「他のプレーヤーについてもかまわないよ」

とはいえ、エドワーズにはそうした気持ちはまったくなかった。自分はワトソンによって成長し、キャディとして破格の収入を得ることができたのだと。

しかしワトソンは試合を休みがちとなり、休みの日が増えてくると、キャディという仕事が好きなエドワーズは他の選手のオファーを臨時で受けた。エドワーズがキャディをすると、選手は大活躍する。選手をさりげなく、しかも万全にサポートする仕事ぶり。ヤーデージブックに書いてない隠れたマウンドやグリーン形状もエドワーズはしっかりと事前に調査して把握している。

適切な番手選びで選手は好結果を生みだし優勝も成し得て、エドワーズの信頼度はうなぎ登り。フレッド・カプルスやペイン・スチュアートなど多くのスター選手から声がかかった。この状況はまさにキャディ界の革命であり、フィル・ミケルソンの元キャディ、ジム・マッケイは「ブルースはキャディ界のアーノルド・パーマーだ」と讃えたほどだ。

こうした実績に、新しく世界王者となったグレッグ・ノーマンが「俺のキャディになってくれ」と申し出てくるのだ。ノーマンの依頼は専属キャディである。エドワーズは頑なに断っていくが、あるときワトソンから「キャディもビジネスだ。ビジネスと割り切って他の人のキャディになりなさい。それが君のためだ」と諭される。こうして遂にエドワーズはノーマンのキャディとなるのだ。

世界中で稼ぎまくるノーマンはキャディにも最高の待遇を与える。収入も凄いものとなった。しかし、ノーマンはキャディの意見を直に聞く耳を持つワトソンではなかった。エドワーズはノーマンが無謀な攻めで自滅するのを何度も見てしまう。そのたびに意見するが、ノーマンは参考にさえせず、目の前のメジャータイトルを取り損なってしまうのだ。次第に何も言わなくなるエドワーズ。

「僕はイエスキャディに成り下がってしまった」

それは彼のキャディとしての信条に外れた事であり、生きる矜持を消滅させることでもあった。「僕は収入のためにキャディをしようと思ったことは一度もない」と我が身を振り返り、3年続いたノーマンのキャディを辞してしまうのである。そして、恒例となっているワトソンの誕生日に電話をし、事の次第を伝えるや「最高のバースデープレゼントだ。また私のキャディをやって欲しい」と頼まれるのだ。

こうしてエドワーズは92年から再びワトソンのキャディを務めることになった。とはいえ、ワトソンは決して復活したわけではなく、スランプは続いていた。

しかしワトソンはエドワーズが戻ってきて、大きな安心感を得ていた。それが94年の全英オープンに現れた。舞台はワトソンを新帝王にしたターンベリー。久々にやる気を見せたワトソンは3日目を終えて首位に1打差の2位タイ。「ここは私の庭」と絶対的な自信を漲らせて最終日を戦ったワトソン。7番ホールでバーディを奪って首位に躍り出たときは誰もがワトソン復活かと信じた。本人もキャディも。しかし、続く8番、9番で連続ボギーを叩き、一気に脱落、優勝の二文字は海の藻屑と消え去った。

ワトソンが勝てなくなった最大の原因はパッティングの不調にあった。エドワーズがワトソンに惚れ込んだのはパッティングの素晴らしさ。どこからでもカップに放り込んでくる天賦の才に惹きつけられたのだが、その感性が消滅したと言ってもよかった。

最初はショートパットに不調の兆候が現れた。これまでなら難なく入れていた1m半くらいのパットが入らなくなった。故にせっかくショットが好調でもバーディが奪えず、グリーンを外すとパーセーブができなくなった。ピンからの遠い距離を3パットしてしまうことも増えた。こうなってくると何とかなっていたロングパットも上手く行かなくなってくる。ぴったりに寄せようと思う気持ちが強くなるからだ。イップスだと囁かれるようになり、その声が自分の耳にこびりついてしまう。ロングパットが強すぎたり弱すぎたり、せっかくのチャンスも棒に振る結果となってしまう。

あれだけ穏やかだったワトソンがイライラを募らせる。ショートパットを外してエドワーズにパターを投げつけることも再三出てきた。ワトソンの気持ちがわかるエドワーズはやるせなさで一杯になる。あるとき、次のように言ってみた。

「僕はどんなパットもバーディパットと思うようにしてカップを狙って打つ。それを自分に言い聞かせるんだ」

パットに悩むワトソンを元気づけようとした必死のつぶやきだった。ワトソンはそれを聞き入れ、パットの調子を戻したときもあった。それが96年のメモリアルトーナメントでの優勝である。実に9年ぶりのPGAツアー勝利だった。ワトソンは46歳になっていた。エドワーズもワトソンもともに喜んだが、年月はあっという間に過ぎるのだ。2年後の98年にも優勝を果たすが、これがPGAツアー最後の優勝になってしまった。

というのも50歳となった99年からワトソンはシニアツアーに闘いの場を移したからだ。ワトソンの実力なら十分にレギュラーツアーで戦えると言うプロも多かったが、パッティングの輝きを失ったワトソンは予選カットのあるレギュラーツアーは辛かったのだ。長年の闘いで腰なども悪くしており、シニアツアーで楽しくゴルフをしたいという気持ちが強くなったのだろう。

エドワーズには緊張感が乏しくもの足らないツアーだったが、ワトソンと離れる気はまったくなかった。ワトソンは大方の予想通り、シニアツアーでもすぐに優勝を成し遂げ、01年には全米プロシニアというシニアのメジャー大会を制する。惜しくも獲得できずグランドスラム達成とはならなかった全米プロの代わりをシニアで果たす恰好となり、エドワーズにとっても喜ばしい優勝だった。

もっとこれからの時に、エドワーズ突然の病発症

ところがその翌年、エドワーズにとんでもない病気が襲う。最初の異変は咳き込むことが多くなったことだ。長年煙草を吸っていたので、肺が少しやられてきたかくらいに思っていた。次にろれつが回らなくなってきた。疲れているせいだと思ったが、元気なときでさえおかしい。酒も嗜むから酔っていると周囲は感じたが、酒を飲んでいないときにバーテンダーが酔いすぎていると言って酒を出さなかったこともあった。ワトソンは前々から身体検査を受けるように忠告していたが、聞き流していたエドワーズ。とうとう決定的なことが起きた。

「いつものようにグリーン上でマークしたボールをエドワーズにポンと放ったら、彼がそれをまったく取れなかったんだ」

手を見ると親指と人差し指の間の筋肉がげっそりと落ちていた。ワトソンは自分の主治医がいる病院に行くことを命令した。「言い訳は一切なしだ」といつもの言葉を言って命じたのだ。

結果は怖ろしいALSという診断。それはエドワーズが長い間最愛の人と持ってきた恋人、マーシャにプロポーズした僅か15日後のことだった。マーシャはエドワーズの余命が1年〜3年と告げられても婚約を解消せず、1月にはワトソン夫妻の仲人で結婚。マーシャはそれ以来、「治療法はなし」と医師から告げながらも賢明に新しい治療法がないかと奔走する。ワトソンは試合に出場しながらALSの研究費を集める募金活動に専心する。しかし日々痩せていくエドワーズ。

03年の全米オープンは記憶に残るメジャー大会となった。54歳になるワトソンが初日、奇跡的なチップインイーグルを奪い、さらに10mの大きく曲がるパットがカップの縁に止まってから入るという神がかり的なバーディを奪うなどで、首位に立ったのだ。感激で涙が溜まる二人。初日なのだから握手だけと思いつつ、抱き合った。ワトソンは言う。

「マスターズを2日間で終えたときのブルースの目。これが最後のマスターズなのにと訴える目。それなのに『来年がある』と言うんだ。そして全米オープン。1日だけどトップに立てた。奇跡的な1日を終えて、もう泣かずになどいられない。ブルースの目を見たら、もう、ありがとうって」

奇跡的なラウンドは初日だけの出来事だったが、二人にとってこの日のプレーは永遠に記憶に刻まれるものだった。そして、その後のシニアの大会でワトソンとエドワーズは感激の優勝を果たす。この年のワトソンの試合のスケジュールを、エドワーズは見事に最後までこなしたのである。

「ブルースの精神力は凄いものだった。もう足が痛くて歩けないのに、キャディバッグを背負い、グリーンを読む。私がパットに自信を失ってからはいつでもブルースが読んでくれた。彼の読みは最高なのだから」

エドワーズは言う。

「僕はゴルフコースを歩くのが好きなんだ。それもトムの隣で一緒に歩くのが好きなんだよ。たわいもない話をしながらね」

しかしそのシーズン最後はカートに乗ってのキャディライフとなった。そのことは、キャディ・エドワーズの最後でもあったのだ。

翌年の04年のマスターズが始まる前日、エドワーズは肉体的なハンディや重い病気でありながらゴルフ界に貢献した人間に与えられるベン・ホーガン賞を授与された。不屈の闘志が讃えられたのだ。

その授賞から数時間後の翌日朝、エドワーズは息を引き取った。その日はマスターズ初日。エドワーズは大好きなマスターズを天国から見たのである。

エドワーズの物語はここで終了する。選手とキャディの深い絆が描かれた作品だが、この物語が成立したのは、ワトソンという類い希な素晴らしい人間性を持つチャンピオンと、キャディの仕事を天職だと感じて生涯を賭けたエドワーズがコンビを組んだからこそ成り立った希有な出来事による。なぜなら多くの選手は自分のミスをキャディのせいにし、即刻クビにすることが通常であるからだ。30年以上もコンビを組み続けたワトソンとエドワーズはゴルフ界の奇跡であると言っていい。願わくば、エドワーズの不治の病にも奇跡が起きてくれたらであった。

この本は2006年10月発刊のため、アマゾンなどの中古本で購入できます。版元は日本経済新聞社。

文●本條強(武蔵丘短期大学客員教授)