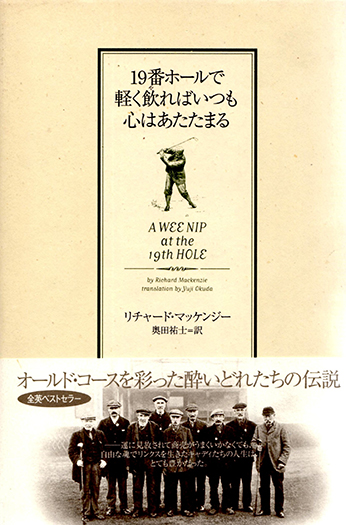

『19番ホールで軽く飲(や)ればいつも心はあたたまる』

A WEE NIP at the 19th HOLE

リチャード・マッケンジー著 奥田祐士訳 ソニーマガジンズ刊

ゴルフの聖地はどこかと尋ねたら、セントアンドリュースと答える人は多いだろう。大昔、羊飼いの少年が羊を追う杖で小石を打って兎の穴に入れたのがゴルフの起源と言われるが、それがセントアンドリュースのオールドコースだったとまことしやかに語り継がれているからなのかもしれない。ましてやその昔、セントアンドリュース大聖堂はカトリックの大本山だった故に、神様のいるところであり、コースにもゴルフの神様が宿っていると思われている。

20世紀末の有名なキャディ、ビリー・ガンは兵士から警察官となるが、「神様の美味しい空気を吸いたい」とセントアンドリュースのキャディになった。「キャディは遊んでいるようなものさ」とコースに出ることを憩いに感じ、最も多くクラブを担いだ男と言われた。

プレーする者も、セントアンドリュースのオールドコースを回ると、「神様の美味しい空気」を吸っている気がするに違いない。特に北海からの風が吹けばよく晴れ、夏でも寒いが清々しい気持ちになれる。コースが夕陽に照らされた時には草っ原のコースが黄金色に耀きだし、神々しい景観となる。「ああ、聖地に来て本当によかった」と思えるのだ。それまでの呪われたようなラウンドなどすっかり忘れて、ただただゴルフの神様に感謝してしまうのである。

その気持ちはこの聖地をラウンドした筆者も味わった。神様が造りたもうたゴルフコースであるとしみじみ実感してしまうのだ。

セントアンドリュースはいまも公営の砂丘である。昔は生えた草を羊たちが食む牧草地でもあった。バンカーは羊が風よけに掘った穴だし、グリーンホールは兎の住み処となる穴。大自然そのものの中で球打ちを楽しんでいたのだ。

やがてゴルフコースが形造られたが、1番と18番ホールを流れるスウィルカンバーンは漁師たちが網にかかった魚を小舟で街まで運ぶ運搬用の小川でもあったし、女たちはその水で洗濯物を洗ってハリエニシダの灌木の上に広げて干していた。

そんな中をゴルフ好事家がボールを打ち興じていたのである。もちろん、洗濯物の上に落ちたボールは救済されたのだが。いまも公営のエリアであることは変わらず、ゴルファーがスタートし終えた後は散歩する人たちの憩いの草っ原と化している。

そして、こうした大自然の中で恙なくプレーしようとするには、昔からキャディが必用であった。王侯貴族がプレーする際にクラブの運び屋兼球探し屋が必用だったからだし、それはいまのプレーヤーにとっても何ら変わらない。ロイヤル&エンシェントゴルフクラブ支配人であったM.F.ボナラックは述べている。

「初めてオールドコースでプレーするのに、ハウスキャディを雇わないのはガイドなしでエベレストに登ろうとするようなものだ」

つまりはキャディなしでは到底18ホールは回りきれないことを意味している。ボールがハリエニシダの灌木群に飛び込んだら、まず普通の人間にはボールは探し出せない。コロコロと変わる天候、風向きと強さに対処できるクラブ選びなどビジターには判断のつきようもない。五右衛門風呂のようなポットバンカーからの脱出法や固いグリーンの攻略法など、これまで培ったその人の常識など見事に覆されてしまうからだ。

キャディがいなければラウンド途中で球切れとなり、フィニッシュできない。セントアンドリュースにおいてキャディはこのコースを回るプレーヤーにとって不可欠なものであり、その手際と語りは味わいをもたらすものであり、さらにその風貌は絵画となるような風物詩であった。

そして今回紹介する『19番ホールで軽く飲ればいつも心はあたたまる』は、ゴルフの聖地、セントアンドリュースのオールドコースで働いてきた名物キャディの歴史物語である。本の帯には「オールド・コースを彩った酔いどれたちの伝説」とあり、オールドコースのキャディはいずれも昔から酒飲みであり、最終18番ホールを終えて19番ホールと呼ぶ酒場で一杯やれば心が温まると、タイトルの意味するものになるというわけである。

このタイトルの原書名は“A WEE NIP at the 19th HOLE”。「ウィー」は少量の酒、「ニップ」は酒を入れる升、ニッパーキンのことである。この酒はビールでなくスコッチであり、なぜならスコッチはスピリッツ(蒸留酒)であり、スピリッツは精神(心)であったからだ。スピリッツをやればスピリッツが温まるというわけで、いかに仕事後の一杯が至福の酒になるかを語っている。しかし、世の酒飲みの常で一杯で終わるわけがなく、果てしなく飲んで泥酔するのが関の山であった。故に、本書は、飲み助のキャディ物語という側面も持っている。

キャディという名称はゴルフ狂であったスコットランド女王メアリーが付けたと言われている。フランスでプレーした時にクラブを持って運ぶ人を「カデ」と呼んでいたことから、スコットランドでキャディとなった。セントアンドリュースでのキャディという呼び名はいまから250年前の1771年にキャディフィーとともに記載されたものが残っている。

19世紀に入ると、彼らキャディはクラブ(木製及び鉄のヘッドでヒッコリーシャフト)やボール(羽毛を革に詰めたフェザリーボール)も作り、キャディのトーナメントも始まった。その名まで記載された最古のキャディはかのトム・モリスの師匠であるアラン・ロバートソンの父親、デビッド・ロバートソンである。ジョージ・カーネギーの有名な詩「ゴルフィアナ」にも登場する。タイトルからしてゴルフに関する詩だろうか。デイビッドのゴルフの腕前の素晴らしさと善良なキャディ精神を褒めている。

しかしその頃のキャディはいずれも貧しくみすぼらしく薄汚かった。まっとうな仕事についてなく、ただただゴルフが好きでクラブを運んだ。かつて存在していたセントアンドリュース駅で降りたゴルファーに皆で群がり「旦那、担がせてくでえ、担がせてくでえ」とスコットランド訛りに酒臭い息を吐きながら叫ぶのだった。

こうしたことをロイヤル&エインシェントのメンバーがよしとせず、キャディ管理人をおくこととなり、キャディは登録制となり、服装や礼儀を良しとしないキャディは仕事ができなくなった。もちろん酔っ払っていればコースから追い出されたが、仕事が終われば酒をしこたま飲んだ。

キャディは皆、それぞれ愛称を持っていたが、大酒飲みだけにそうした愛称を持つキャディも多い。例えば「バレルダンサー」、樽踊りと言うことだが、樽酒飲んで踊るのか、樽のような腹を出して踊るのか。「ブージー・チャス」は飲み助チャスでいつも19番ホールにいたという。「マシー・ゴーライ」は大酒飲みで瓶の口に球を乗せて打つ妙技ができると豪語したが、いつも瓶ごと粉々にして笑い者になったという。

また、ゴルファーがブッシュに入れたボールを特製の靴底で踏んで底の内部に入れロストボールにして儲ける「トラップドア」や、ゴルファーが打ったボールがロストした際、穴の空いたポケットからボールをズボン内で転がし下げて「旦那、ありやしたで」と言って大金がかかった賭に勝って儲ける「ホール・イン・イズ・ポケット」の愛称を持つキャディもいた。

つるっ禿げでいつもカツラを被っていた「ウィギー・エイドン」、むさいチザムこと「プート・チザム」、おとぼけデイブこと「ポーキー・デイブ」、半盲でボール探しはしない「スタンビーアイ」、悪い耳こと「バッド・ラグズ」、子供の頃に半斤のパンを「ティ・タ・トウ」としかいえずに大人になってもそれが愛称になってしまったキャディもいた。

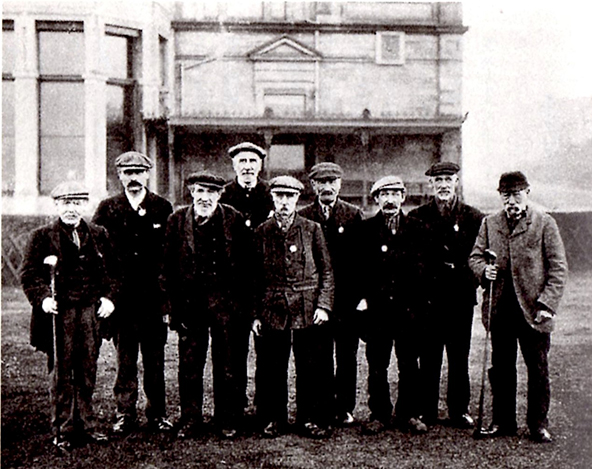

いずれもユニークな名物キャディばかりで、それがセントアンドリュース伝統のキャディであり、コースの名物であった。本書でそれらのキャディの名前や由来を知るだけでなく、彼らの写真を見ることができるのはとても楽しい。読者の皆さまも同じ感慨を持つだろう。

キャディの歴史が始まった頃の写真がたくさん載っている。それらはみすぼらしい身なりといってもプレーヤー同様にジャケットやコートを着ているし、シャツにネクタイを締めている者もいる。セントアンドリュースのキャディの記章を目立つように付け、ハンティングに似たタムキャップを被っている。皆、顔を上げ姿勢を正して、オールドコースのキャディとしての誇りを胸にモノクロ写真に収まっているのだ。

当時の新聞にセントアンドリュースのキャディの光景が描かれている。

「安い刻み煙草の黒煙で清められた彼らは、寒さで真っ青になる陰鬱な真冬だろうと、とても強い熱気で赤銅色になる真夏だろうと、例え運に差はあっても、決して楽天性を失うことはなく、仮に商売の景気が良くなくても、19番ホールで軽く飲めば、その精神は常に温められるのだ」

赤貧であろうが、誇り高く、自由な魂の持ち主。それがセントアンドリュースの元祖キャディであった。

ところがセントアンドリュースでの海で魚が捕れなくなると、漁師がキャディを始めだし、兼業にする者が増えていった。こうしたキャディは「外人」と呼ばれ、初キャディの時にベテランキャディに酒を驕らなければいけなかった。彼らは服装に関心があり、お洒落なピーコートや青いウールのジャージーを着て、庇のある帽子を被った。やがて漁師のお洒落ファッションが流行り、キャディ界にお洒落革命を起こした。彼らの写真もなかなかにいいのでぜひ見ていただきたい。

セントアンドリュースのキャディは草創期には腕にプレーヤーのクラブを7,8本抱えて運び、ティグラウンドで1本を手渡すと、ボールの落下地点と思われるところまで突っ走った。つまりフォアキャディも兼ねたのだが、これはカンバス・コンテナと呼ばれる布製のキャディバッグが登場してクラブを入れて運んだときにも同様だった。クラブを入れたバッグを小脇に抱えて前方に突っ走ったのである。

このフォアキャディはボールを見失わないというという表の役と、ハリエニシダのブッシュに飛び込んだボールをわざとロストにするという裏の役目もあった。ボールがあったにもかかわらず敢えてロストにして、そのボールを後でショップに売りに行って小銭稼ぎしたのである。

20世紀後半にもなると、プレーヤーの服装が変わるにともない、キャディの服装もそれに従った。つまり、コットンのポロシャツにコットンパンツ。さらには新素材のナイロン製のウインドブレーカーといった具合である。

この今時の服装がちょっと残念である。昔のジャケットやコート姿のほうがセントアンドリュースというゴルフの聖地には似合う。例えゴルファーがプレーしやすい今風の格好になったとしても、キャディだけは古えの格好でいて欲しい。それも口ひげを生やし、パイプを口にくわえ、キャディバッグは小脇に抱えて、ゴルファーの腕前を吟味するような眼差しの無口なキャディであって欲しいと思うのだ。

伝統的にセントアンドリュースのキャディは仕えるゴルファーの腕前を吟味し、最も上手くセントアンドリュースを回れるクラブを選択する。「旦那、このクラブを使いなせえ。それであのバンカーの手前まで打てばいいのでさあ」といった具合である。コースレイアウトを熟知し、上空に吹く風を感知し、グリーンを読み切ってゴルファーに最善のプレーをさせる。それは自分についたゴルファーを勝たせてチップをたんまりもらってきた伝統が培った能力でもある。

それ故にセントアンドリュースのキャディはゴルフも抜群に上手い。古くはキャディをしながら全英オープンの勝者となり、その後はキャディを引退してプロゴルファーに専念して金を稼ぐ者も出てきた。トム・モリス然り、ジェイミー・アンダーソン然り、ロバート・ファーガソン然り、ヒュー・カーカルディ然りである。いまでもキャディあがりのトッププロはスコットランドだけでなく世界中にたくさんいる。「キャディ畏るべし、侮るなかれ」は、ゴルフの聖地、セントアンドリュースのキャディが始まりである。

この本の著者、リチャード・マッケンジーとは何者だろうか。これほどまでにセントアンドリュースのキャディの歴史に精通している人物とは?調べると、彼はセントアンドリュースのキャディであり、1993年から長きに渡ってキャディマネジャーだった人間である。昔を知る古株キャディに取材し、ロイヤル&エンシェントから資料を提供してもらい、本書を上梓した。いつか自分が愛するこのセントアンドリュースとそのキャディ物語を書いてみたい。そう思っていたに違いない愛情が滲み出ている。

あなたがゴルフを愛するプレーヤーなら一度はゴルフの聖地であるセントアンドリュースを回ってみて欲しい。そして名物キャディと言葉を交わし、言われるままにプレーしてみて欲しい。そのラウンドは生涯最高の思い出となること間違いない。

そしてラウンド後は19番ホールで軽く飲るに限る。その19番ホールはオールドコース17番ホール脇に存在する「ジガーイン」がいい。昔は駅の宿舎だった由緒ある瀟洒な建物。今もキャディが入り浸り、一緒に飲むこともあるだろう。このパブだけのエールビールも良し、スコッチも充実している。

ちなみに現地ではセントアンドリュースとは言わない。セインタンドルーズと発音すれば通じる。

※本書は2001年2月発刊のため、アマゾンなどの中古本で購入できます。版元はソニーマガジンズ。

文●本條強(武蔵丘短期大学客員教授)