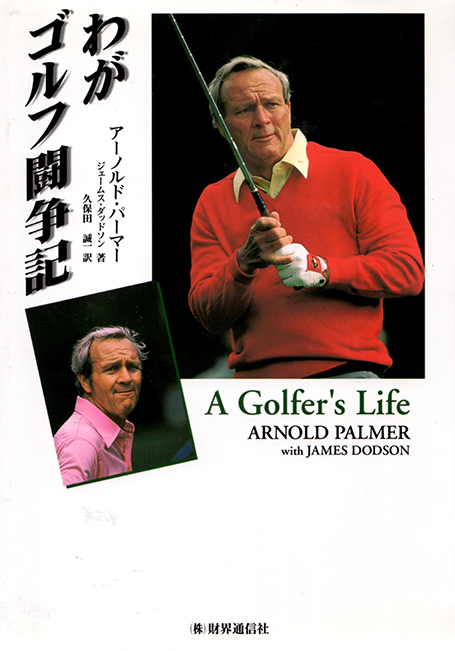

『わがゴルフ闘争記』

アーノルド・パーマー著 久保田誠一訳 (株)財界通信社刊

なぜパーマーが伝説のヒーローと成り得たのか、

その理由のすべてがこの本に書かれている

アーノルド・パーマーのイメージといえば、勇猛果敢にピンを目がけてショットを放つ男であろう。敗北を恐れずに攻撃し続けるパーマーのゴルフに人々は痺れ熱狂し、老いも若きも彼のファンになった。彼こそ不出世の英雄、ヒーローであったことは間違いのない事実である。筆者もまたそうしたイメージをパーマーに抱いていた。

しかし、この本、パーマーの自伝、「わがゴルフ闘争記」(原題:A Golfer’s Life)を読むとそのイメージは単なる彼の一面であって、様々な側面から彼がヒーローに成り得たことがわかる。特にパーマーのゴルフへの一途な真摯さは驚くほどのことで、これによって彼が真のヒーロー、キング・オブ・ヒーローになったことを知るのである。読者の皆さんも、真のヒーローとはいかなるものかを、パーマーという人間によって知ることができるに違いないと思う。そういった意味でとても価値のある一冊である。

アーノルド・パーマーは1929年9月10日にアメリカ合衆国ペンシルベニア州ラトロープという小さな田舎町に生まれた。祖父は英国移民の炭鉱夫だった。父のデークはラトロープカントリークラブが作られたときに排水溝として働き、その後このクラブのグリーンキーパーになった。祖父譲りの頑丈な体と大きな手を持っていた。鍛冶屋の手と言われたが、その節くれ立った厚く大きな手は孫のアーノルド・パーマーにも受け継がれていた。

祖父も父も労働者であることに誇りを持っていた。祖父の信条は「能力の限りを尽くす、運命を嘆かない、尊厳を持って行動する」であり、その教えは小児麻痺によって足が不自由だった父を努力の末に歩けるようにさせた。父は人助けをしたときから「ディーコン」という愛称で呼ばれるようになった。パーマーの母は優しく温かいドリス、自分の下にはチーチという妹がいた。

自信のある自己流は、自信のない正統派に勝る

父はあくまで厳しかった。パーマーが3歳の時にゴルフクラブを握らせ、球を打たせた。父はすでにシングルハンデの腕前だったが、息子に教えたことはオーバーラッピンググリップと力一杯打つということだけだった。

「ヒット・ザ・ボール・ハード!」

パーマーのスイングは渦を巻くトップ、沈み込むダウンスイング、ハイフィニッシュという個性的なものになった。弾道は人の身長よりも高く上がらないくらいの超低いものだった。しかし、パーマーは生涯、このスイングを変えることはなかった。なぜなら、父が息子にこう言っていたからだ。

「人の言うことは聞くな。人のもの真似もするな。打ち続けているうちに自分のスイングができあがる」

良いスイングにする必要などない。それよりも自分のスイングを固めることに価値があると父は信じていたのである。

パーマーがPGAツアーに出始めた頃、トッププロだったトニー・ペナがパーマーのスイングを見て言った。

「ゴルファーを辞めて別の仕事に就くのが賢明だ。あのスイングでは絶対に大成しない」

見下され、あざけられた若きパーマーがこの言葉に発憤しないわけがない。自分のスイングを変える気など更々なかった。父の教えはパーマーにとって絶対だったからだ。

「このスイングでチャンピオンになってやる」

逆に闘争心に火がつき、めらめらと思え上がった。パーマーはPGAツアーで62勝を挙げ、メジャーを7度も制している。一方のペナはPGAツアーで5勝しかできなかった。

パーマーの有名な言葉がある

「変則スイングでもそれを固めれば大きな武器になる。自信のある自己流は、自信なき正統派に勝る」

自分が正しいと信じることは貫き通せ

学生時代のパーマーは大きな大会で勝つことができないでいた。全米アマに優勝できたのは大学を中退した後の1954年、25歳の時だった。ようやく変則スイングが固まってきたのだ。この優勝でかねてからつきあっていたウイニーと結婚、プロに転向して新婚旅行を兼ねてツアーに出場していった。

経費を抑えるため、トレーラーをクルマで引っ張って試合を転々。毎日死に物狂いで練習し、苦手なパッティングも上達、ツアーで優勝することができ、夢にまで見たマスターズにも出場できた。マスターズでは高いフェードが有利と言われながらも、持ち球の低い弾道で攻め続け、57年にはあと少しで勝つことができるところまでになった。

「マスターズに勝つには、自分を信じ、驕らず欲をかかず、1打1打を大事にすること」

こうしたパーマーに初優勝のチャンスが翌58年に巡ってきた。初日から好調で優勝争いを展開、最終日の12番ホールでは1打リードで首位に立っていた。

グリーン手前の池に入れれば地獄行きのパー3。よってパーマーのショットは少し大きかった。ボールはグリーンと奥のバンカーとの間のラフの中に埋まっていた。ウェザールールが適応されるはずと競技委員を呼ぶが救済されない。パーマーが競技委員の仰せの通りにプレーすると、ボールは出ず、ダボを叩いてしまう。しかし、パーマーには父から教わった信念があった。

「自分が正しいと思うことは貫き通す」

パーマー家の家訓であり、男であることの誇りでもあった。パーマーは自分の信じるウェザールールによって別のボールを打ち、パーであがった。無論、失格覚悟である。しかしこの行為は駆けつけたボビー・ジョーンズの知ることとなり、競技委員長から「君の行った行為は正しい」と認められたのである。

自分が納得いかないことに甘んじることを由としない。このことは新天地アメリカで家族を守りながら未開の地を切り拓いていった男たちのフロンティアスピリットそのものである。パーマーはそれをマスターズという大舞台でやってのけた。普通のプロなら失格を恐れて言われるままになるところを、勇気を持って我が道を貫き通したのである。

こうしてパーマーはマスターズ初優勝を我が手で掴みとった。以来、60年、62年、64年と計4度の優勝を成し遂げてしまうのである。

自分を律し、我慢強く戦う。最後まで諦めない

パーマーは父から礼儀作法も厳しくしつけられていた。ゴルフにおいても然りである。「同伴者の良いショットには賛辞を送り、決して同伴者の前にはいかない。同伴者のプレー中は決して動かない。紳士のスポーツであることを重んじよ」というものであった。それ故に同伴競技者から慕われ、親友と呼べる多くのゴルフ友達を作ることができた。

さらに「自分を律し、忍耐強く、最後まで決して諦めない」という戦う人間のスピリットも植え付けられた。それが発揮されたのが、60年の全米オープンである。

舞台は標高5000m以上もの高地にあるチェリーヒルズ。パーマーは自分の標語にもなっている“GO FOR BREAK”、「当たって砕けろ」の精神でドライバーをかっ飛ばす。とはいえ、3日までは本当に砕けてしまい、最終日は首位に7打差を付けられてのスタートだった。これまでの全米オープン最多逆転ストロークは5打であった。

朝のロッカールームで「7打差では優勝は無理だね」と言われて、怒り心頭、闘争心に火がついた。1番ホールは318ヤード。これを見事にワンオンして、いきなりエンジン全開。2番、3番、4番と連続4バーディで首位と3打差。6番、7番と連続バーディ、8番でボギーとするが、11番でバーディを決めて遂に首位に並んだのである

その後はパーで粘り続けた最終18番。「自分のプレーに集中せよ」と言い聞かせ、ティショットで池を越し、4番アイアンでグリーンを狙った。これが僅かに外れて深いラフという大ピンチ。しかしアプローチでふわりと上げて80cmに寄せたのだ。深呼吸して慎重に沈めて優勝。パーマーは「80cmが3kmもの超ロングパットに思えた」と語って周囲を笑わせた。

パーマーの全米オープン初優勝はこうして成し遂げられた。最終日のスコアは65、史上最多の7打差を逆転しての14人抜きという見事な優勝だった。

アーニーズアーミーは興奮のるつぼと化した。いや、アメリカ中のゴルフファンがパーマーに脱帽し、そのあっぱれな勝ち方にヤンヤの喝采を送ったのだった。

ゴルファーたるもの紳士であれ

パーマーの父、「ディーコン」はゴルフにおいて打ち方よりも大事なことを、いろいろと息子に教えた。その最も大事な事柄は「正々堂々とプレーせよ」ということであった。

これにより、ルールに厳格だった。先のマスターズの一件でもわかるように、ルールを熟知してこそ、正々堂々と戦えるということになる。

「ルールブックに則って勝たなければ意味がない」

父は常々そう言っていたのだ。

この教えが伝統の全英オープンでパーマーが行ったことに繫がってくる。パーマーが初めて全英オープンに出場したのは1960年。舞台はゴルフ発祥の地、セントアンドリュースだった。当時、全英オープンはアメリカの選手はほとんど出場していなかった。その理由は遠征費用と時間がかなりかかるのに、PGAツアーの公式勝利数と賞金額にカウントされなかったからだ。しかもサム・スニードがセントアンドリュースを「廃墟のゴルフ場」と呼び、英国民の反感を買っていた。

しかし、パーマーはゴルフ発祥の地に敬意を表したいと、敢えて出場を決意した。尊敬するボビー・ジョーンズの英国への熱い思いを継承したいという気持ちもあった。パーマーは英国の記者を相手に丁寧に受け答えをした。「謙虚で礼儀正しい紳士」と表されたが、それは父「ディーコン」の教えの賜である。

さらにスコットランドの悪天候にも愚痴一つこぼさず、我慢強く戦い続けた。それも刻みは一切なしのピンを目がける攻撃ゴルフで1打差の2位になったのである。このパーマーの姿勢によって、英国民はパーマーという人間を認めるようになった。

そして、翌61年。再びパーマーは全英オープンに挑戦した。舞台は歴史あるロイヤルバークデイル。初日から冷たい雨と強風が吹き荒れていた。パーマーは持ち前の地を這うような低いショットでコースを攻めて初日70という脅威のスコア。2日目もさらにひどい嵐の悪天候。これを73という素晴らしいスコアであがるのだが、これには1打のペナルティが含まれていた。バンカーのなかでボールが動いたと自己申告したのだ。嵐の中で誰も目撃してはいなかった。ボビー・ジョーンズ同様、誠実に申告を行ったのである。

パーマーにすれば、「紳士である以上、ルールに則ってプレーするのは当たり前のこと」である。でなければ「勝利に価値はない」からだ。果たしてパーマーは3日目と最終日、至難のライから二度もミラクルショットを決め、勝利をたぐり寄せた。このパーマーの優勝で英国民のパーマー人気は決定的となり、しかもアメリカでは我らのパーマーが伝統ある全英オープンで優勝したと大々的に報道され、その後、多くのアメリカ選手が海を渡って挑戦することになった。

パーマーはこの初優勝の翌年も全英オープンに優勝した。

全英オープンはこうして世界最古で最高のトーナメントに返り咲いた。英国では、「ミスターパーマーが全英オープンを救った」と今尚、賞賛されているのである。

上記の出来事は、パーマーの果たした功績のほんの一部にすぎない。テレビが普及する時代に常にピンを目がけるスリル満点のゴルフで、宿命のライバルとなるニクラウスと死闘を展開、世界中にファンを莫大に増やして、ゴルフというスポーツの魅力を際立たせた。タイガー・ウッズを経て、現在のゴルフトーナメントの隆盛を導き出したカリスマなのである。

さらに言えば、マスターズをグランドスラムの一つに昇格させることになったのはパーマーのお陰であると断言できるし、全米プロをグランドスラムに加えようと言ったのもパーマーである。ちなみにパーマー本人は全米プロは2位が3度もあるのに勝つことができず、生涯グランドスラマーになることができなかった。

パーマーは2016年9月25日に生まれ故郷の病院で亡くなった。心臓疾患による合併症だった。87歳の大往生だった。ニクラウスはライバルの訃報を聞いてこう言った。

「アーノルドは常に戦い続けていた。肉体は死んでも、彼の魂は生き続ける」

文●本條強(武蔵丘短期大学客員教授)

※本書は2000年に刊行されました。新刊はないため、amazon などで中古本が購入できます。